Parvenir à la complétude dans

les lettres et le combat

(wen-wu shuangquan 文武雙全)

Wen 文 et wu 武 peuvent respectivement se traduire ainsi selon les contextes d’emploi : civil et militaire, ou lettres et combat. On notera préalablement deux choses :

- D’une part, l’action militaire s’accomplit par le combat pour se défaire de l’adversaire (opposition d’intérêts) ou éliminer l’ennemi (opposition d’êtres). L’action civile, quant à elle, s’actualise par les lettres qui éduquent et subliment la violence.

- D’autre part, cette dialectique wen-wu ne correspond pas à la dialectique corps-esprit car le wu se fonde aussi sur la démarche raisonnée, que ce soit pour définir le bien-fondé du recours aux armes ou les impératifs stratégiques. En cela, le parallèle avec l’Occident n’est donc pas aisé car malgré l’idéal du chevalier lettré au Moyen-Âge ou la pratique assidue de la natation par Lord Byron, l’entretien du corps sain sous le ciel de l'Ouest reste avant tout au service d’une âme la moins tourmentée possible. La musicalité de l’homme par saint Victor ou l’anthropologie duelle de Thomas d’Aquin n’y changeront rien. Le dualisme antique, fût-il celui de Platon ou de Sénèque, l’a emporté, rejoint ensuite par le dualisme religieux qu’il a rendu possible. Et si les dualités existent en Chine, elles sont majoritairement plus fonctionnelles qu’ontologiques, plus relatives qu’absolues (cf. par ex. Laozi 老子, 1).

L’origine du couple wen-wu remonte à la période pré-impériale. Selon l’historiographie ancienne, le roi Wu aurait fondé par les armes au XIe s. av. J.-C. la dynastie Zhou 周, puis il se serait retiré pour laisser son père, le duc de Wen, devenir le roi Wen et incarner officiellement le premier souverain de la dynastie. Tous deux considéraient en effet que la fondation symbolique par les lettres (wen) plutôt que par les armes (wu) promettait à la dynastie pérennité et sérénité.

Depuis lors, wen et wu sont devenus les deux modalités complémentaires de l’art de gouverner, chacune venant à son heure (comme toujours en Chine). Ainsi est-il écrit dans Le Livre des rites (Liji 禮記, 23) : « Le roi Wen par les lettres a gouverné ; le roi Wu par le mérite du combat a éliminé les maux qui affectaient le peuple. » (文王以文治武王以武功去民之菑). Un texte du début de l’ère commune, Le Jardin des essais (Shuoyuan 說苑, 1), dispense l’enseignement politique suivant : « Si le souverain règne par le wen sans le wu, il ne pourra inspirer de crainte respectueuse chez ses sujets ; s’il règne par le wu sans le wen, le peuple aura peur de lui mais ne le soutiendra pas. Si le wen et le wu sont tous deux mis en pratique, alors la crainte respectueuse et la vertu aboutiront […] et le peuple suivra volontiers le souverain. » (有文無武無以威下有武無文民畏不親 文武俱行威德乃成[…]民親以服). Les Quatre Livre de l’empereur Jaune (Huangdi sijing 黃帝四經, 1.3) expose également une vision naturaliste répandue du pouvoir par le wen et le wu : « Le Ciel (i.e. la Nature) a une saison pour donner la vie et une saison pour donner la mort. » (天有死生之時). Aussi le souverain doit-il prendre modèle sur lui (cf. par ex. Zhuangzi 莊子, chap. 9).

Mais à bien y réfléchir, on s’aperçoit que le wu suscite un embarras qui semble étranger au wen. En effet, en plus de la vertu (l’efficace) lettrée (wende 文德), le second se suffit à lui-même et fonde la culture (wenhua 文化 : litt. « la transformation par les lettres ») et la civilisation (wenming 文明 : litt. « la lumière des lettres »). Pour le wu, on trouve certes la vertu martiale (wude 武德), mais celle-ci se comprend en termes de justesse morale : le combat doit permettre la paix, il ne se justifie pas par lui-même. Dès lors apparaissent d’autres concepts comme « le mérite martial » (wugong 武功), la « préparation martiale » (wubei 武備), « la droiture et la mesure martiales » (wujie 武節) où l’on devine la nécessaire pondération qui ne doit pas altérer le bien-fondé du combat juste. En somme, le wen, qui désigne également les ornements artistiques et les traces naturelles (empreintes et étoiles), a la vocation de signifier, de relier, de réunir, là où le wu sert, lui, à détruire et à délier pourvu que cela soit légitime. Or, il arrive bien sûr que cela le devienne. C’est pourquoi le souverain doit le garder en tête. Pour rappel, ces deux passages respectivement extraits du Livre des mutations (Yijing 易经, Xici, 2) et du Livre de la Cour Jaune (Huangting jing 黃庭經, 1.2) en résonance avec l'adage attribué à Végèce (si vis pacem para bellum) : « Le bon souverain même en paix ne doit pas oublier le péril et tandis qu'il se maintient, il ne doit pas oublier la disparition. » (君子安而不忘危存而不忘亡) ; « Arriver au chevet d’un malade pour le soigner ou commencer à gouverner quand a émergé le chaos, voilà qui revient à creuser un puits quand la soif se fait sentir, à fabriquer les armes quand sonne l’heure du combat. N’est-il pas déjà trop tard ? » (夫病已成而後藥之亂已成而後治之譬猶渴而穿井鬪而鑄錐不亦晚乎).

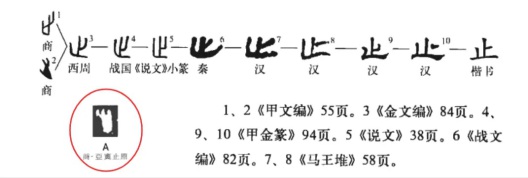

L’expression la plus manifeste de l’embarras à l’endroit du wu est le contresens majeur régulièrement commis dans l’interprétation étymologique et graphique de son sinogramme武 (qui est également le bu de budo 武道 en japonais). Nombreux sont les commentateurs qui expliquent que ce caractère serait un idéogramme signifiant « arrêter (zhi 止) l’arme (yi 弋 ici associé à ge 戈, la hallebarde) ». Sans même aborder le problème, toujours éludé, de l’association forcée de yi 弋 avec ge 戈, voici les trois principales raisons de ce contresens :

(1) Il faut d’abord remonter à la première moitié du XXe siècle, au lendemain des humiliations que les puissances occidentales avaient fait subir à la Chine au siècle précédent. Il s’agit pour l’essentiel des deux guerres de l’opium et de la longue série des traités inégaux. Si les communistes sont responsables de graves pertes de l’héritage traditionnel chinois, les réformateurs républicanistes du début du XXe siècle n’étaient pas en reste, notamment pour ce qui concerne le patrimoine immatériel (MTC, arts martiaux, etc.). Il fallait, selon eux, se défaire des superstitions car ces dernières constituaient la cause première de l’arriération de la Chine par opposition aux avancées scientifiques occidentales, et apprendre de l’Occident pour ensuite triompher de lui. Parmi ces superstitions figuraient les principes cosmogoniques qui sous-tendaient tous les champs de l’activité humaine conformément au modèle analogique macrocosme//microcosmes. À titre d’exemple, aux trois puissances héritées de la physique vitaliste systématisée sous les Han (ciel, terre, homme) correspondent les trois niveaux des principaux verrous de la structure dans les arts martiaux chinois comme la grue du Taizuquan (太祖鶴拳) : la ceinture scapulaire, les chevilles et le bassin.

Pour continuer d’exister, les écoles d’arts martiaux qui avaient pignon sur rue devaient se conformer aux injonctions des associations fondées par les nouveaux dirigeants qui les exhortaient à étudier et enseigner les méthodes d’éducation physique et sportive à l’européenne. Voilà d’ailleurs en très résumé l’une des principales causes des innombrables pertes dans les traditions martiales, mais c’est un autre sujet. Puisque l’art martial devenait une méthode d’éducation physique et sportive, autrement dit, de construction personnelle, des valeurs sociales, philosophiques et morales liées à l’émancipation de l’individu se sont rapidement ajoutées aux seuls exercices physiques. Ainsi la charité chrétienne, la compassion bouddhique et la vertu d’humanité confucéenne ont-elles fini par irriguer ces enseignements, les orientant alors naturellement vers l’idéal du pacifisme vertueux. Le contexte historique constitue donc la première raison.

(2) Il faut prendre ensuite en considération le besoin d’astuces mnémotechniques appréciées des Chinois pour mémoriser les milliers de caractères qu’ils doivent lire et écrire. Or, c’est bien commode de se dire : « wu, c’est arrêter + la hallebarde ». Et puis, on ne saurait nier la fierté d’imaginer en plus : « Ce wu ne désigne pas simplement le combat, il est aussi un concept philosophique et humaniste ! » Voilà deux premiers éléments pour comprendre le contresens sur le caractère wu.

(3) Enfin, il en est une troisième raison qui a servi de cause première et donc de facteur légitimateur des deux précédentes. Beaucoup sont ceux qui ont cru devoir se référer au Shuowen jiezi 説文解字, qui est le premier dictionnaire étymologique chinois (début de l’ère commune). si l’idée était pertinente, elle ne les a pas préservés de deux erreurs :

- La première erreur est interprétative. Le dictionnaire nous dit : « Selon le roi Zhuang du Chu : “Une fois le mérite militaire accompli, on range les armes. Voilà pourquoi arrêter la hallebarde constitue le [sinogramme] wu” » (楚莊王曰武定功戢兵故止戈爲武). La phrase fait allusion au Commentaire de Zuo aux Printemps et Automnes (Chunqiu Zuozhuan 春秋左傳, Xuangong 12), dont la rédaction originelle remonte vraisemblablement aux Royaumes combattants (480-222 av. J.-C.). L’erreur consiste ici à ne pas comprendre qu’on range les armes une fois que l’ennemi a bel et bien été terrassé. Il n’est donc pas question de pacifisme car on détruit l’ennemi jusqu’à ce qu’il ne soit plus et alors seulement on range les armes. Ces dernières sont sacrées, on ne les sort pas à la légère. Selon Le Jardin des essais (15) : « Nul ne peut jouer avec les armes car sinon, il n’inspirera plus aucune crainte respectueuse. » (夫兵不可玩玩則無威).

- La seconde erreur est méthodologique. Elle consiste à prendre la proposition de l'auteur du dictionnaire, Xu Shen 許慎 (ca. 30-124), comme seule hypothèse valable, celle-ci confirmant de surcroît l'affirmation plus ancienne du Commentaire de Zuo. Mais des études sur les inscriptions oraculaires sur carapaces et os (jiaguwen 甲骨文), un système d’écriture antérieur à la dynastie Zhou fondée par les rois Wen et Wu, ont montré que l’élément止 contenu dans 武 n’était pas le sinogramme zhi ayant pour sens « arrêter », mais qu’il renvoyait à un autre élément dont dériveront les sinogrammes zu 足 (le pied) et zhi 趾 (idem) et qui signifiait « marcher ». De par sa graphie, le caractère wu aurait donc eu pour sens « marcher sur l’ennemi avec l’arme à la main », puis par extension « lancer une campagne militaire ». Et cela, Xu Shen l’ignorait lui aussi ! (pour un bon résumé, voir ici)

L’embarras à l’endroit du wu et sa justification morale vers un pacifisme vertueux, mis en pratique par les hommes, nous fait logiquement changer d’échelle pour passer de la politique du royaume à la pratique de l’individu. C’est un processus ancien bien attesté en Chine. Pour preuve, et conformément au principe analogique précité, cet extrait de La Grande Étude (Daxue 大學) dans Le Livre des rites : « … Qui veut gouverner son royaume doit d’abord mettre en ordre sa famille, qui veut mettre en ordre sa famille doit d’abord cultiver sa personne… » (…欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身…). On peut également évoquer la glose du Laozi par Le Vieillard-du-Bord-du-Fleuve (Heshang gong 河上公) ou encore la bureaucratie corporelle dans le taoïsme (cf. Le Char de nuages, chap. 3). Voilà qui explique l’ambivalence du wu sur les différents niveaux d’application. Grâce au modèle analogique, on passe du plan collectif (fonction militaire) au plan individuel (pratique martiale) et inversement.

Une dernière remarque avant de clore ce propos sur le wen et le wu. Malgré l’égalité ontologique et qualitative des deux termes défendue dans les traités de sagesse et de politique, on ne saurait nier une antériorité fonctionnelle du premier sur le second. Avant de déclencher la guerre, il importe d’identifier l’ennemi à combattre et la cause à défendre. Une éthique du combat est à forger. Le lettré mathématicien et sismographe Zhang Heng 張衡 (78-139) avait donc raison dans sa Composition sur la capitale de l’Est (Dongjing fu 東京賦) : « La droiture martiale se répandra une fois que la vertu lettrée aura resplendi. » (文德既昭武節是宣). N’est-ce pas là un retour au symbole hérité des rois Wen et Wu ?

La boucle est ainsi bouclée.

© Wudemen - 12/03/2024